Edição de Sábado: Alexandre e a Lava Jato

A vistosa caneta dourada ficou sobre a mesa. Ela serviu apenas para a primeira assinatura, de Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A pouca tinta produziu um traço claro, falho e travou. Foi insuficiente para que Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deixasse sua rubrica no ofício de criação do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. Alexandre, rapidamente, sacou do bolso interno do paletó outra caneta, preta e igualmente suntuosa. A caneta passou de mão em mão. Antes de voltar para o bolso de Alexandre, foi usada por Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça; por Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar; e por Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, representante do Tribunal Superior do Trabalho. “Só a caneta do Xandão tem tinta”, sugeriu alguém na plateia. A abstração sobre o superpoderoso ministro arrancou risos de alguns.

Era noite de quarta-feira. Naquela tarde, Alexandre havia apresentado seu voto sobre o primeiro réu a ser julgado pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Pedia 17 anos de prisão. Na condição de relator do caso, primeiro descreve cronologicamente os andamentos do processo. Em seguida, reafirma a competência do STF para julgar o caso, conforme já havia sido assentado quando a Corte aceitou a denúncia. Não foi uma escolha aleatória. Decidir onde um processo vai ser julgado está longe de ser banal. Pode ser a diferença entre uma condenação ou uma absolvição — e não necessariamente por determinado juiz estar no topo da magistratura ou, ao contrário, estar numa eventual zona de influência do réu. Há enormes diferenças entre a estrutura em cada juizado desse Brasil tão desigual. O ritmo das decisões muda. A lupa sobre elas, idem.

A competência de Alexandre para relatar e julgar alguns dos casos envolvendo Jair Bolsonaro é um dos pontos usualmente questionados de sua atuação — e serve anatomicamente à defesa do ex-presidente. Dedos nervosos vão às redes sociais alimentar a grita de que Alexandre extrapola sua jurisdição, tal qual fazia um ex-juiz de primeira instância, ex-ministro da Justiça, ex-candidato à presidente da República e atual senador. Comparar pejorativamente Alexandre de Moraes a Sergio Moro se tornou esporte preferencial de uma miríade de personagens, às vezes coincidentes com os mesmos que louvavam Moro e hoje apontam potenciais abusos de Alexandre. O furor em torno dos julgados (ou futuros julgados), nada menos que os dois maiores líderes políticos do país hoje, explicam parte da confusão.

Parte. Outro elemento que aumenta a tentação das comparações é o uso de alguns instrumentos no decorrer dos processos. O mais notório: a delação premiada. No sábado, dia 9, no meio do feriado prolongado da Independência, Alexandre homologou o acordo de delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Os críticos do ministro o acusam, há meses, de estender desnecessariamente a prisão preventiva de alguns investigados para pressioná-los a delatar. Algo que Moro fazia, apontam. Cid foi solto horas depois, com tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares — aquelas que servem para coibir o réu a não cometer novos crimes. As redes ferveram.

É um exercício saudável e necessário esse de questionar se uma figura de poder em particular está, numa democracia, com poder demais. Tanto é assim que foi nesse fundamento que se baseou o sistema de freios e contrapesos da República, em que um Poder fiscaliza o outro. Quando as instituições funcionam plenamente, esse monitoramento acontece inclusive dentro de um próprio Poder ou com órgãos de controle. E, paralelamente, pela imprensa. Pode parecer óbvio, mas reforçar esse desenho é fundamental para compreender porque é tão delicado — e, de acordo com as fontes ouvidas pelo Meio, pouco recomendável — comparar Alexandre de Moraes a Sergio Moro.

A Lava Jato

Antes de ser juíza federal, Fabiana Alves Rodrigues foi delegada por oito anos. E ainda escolheu estudar ciência política em seu mestrado, na Universidade de São Paulo. Em 2020, sua tese foi transformada no livro Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. A pesquisa de Fabiana é extensa. Ela aponta, documentalmente, como Moro e o Ministério Público Federal do Paraná agiram de forma seletiva e manipularam “zonas cinzentas” de algumas leis para obter os resultados que queriam. A juíza consegue fazer isso sem precisar recorrer aos diálogos da Vaza Jato. Apenas analisando os autos.

Um dos pontos de maior “criatividade” da Lava Jato foi no uso da delação premiada. Um detalhe: os acordos são de colaboração premiada, delação é um subtipo. Pode haver uma colaboração em que se revele, por exemplo, o local onde está um sequestrado ou onde está escondido um dinheiro roubado. Mas a delação, em que se implicam outros criminosos, é, sem dúvida, o subtipo mais comum. E sua eficácia é comprovada no desmanche de organizações criminosas.

Embora já houvesse algumas leis anteriores que previam benefícios a quem optasse por colaborar com uma investigação, foi em 2013, sob a forte pressão por respostas à corrupção e à criminalidade das Jornadas de Junho, que se formalizou o instituto da delação em uma lei, a 12.850. Mas o próprio Moro já usara a lei de proteção à testemunha, focada em crimes violentos, para fechar o acordo de Alberto Youssef no caso Banestado, de natureza financeira. Só que na Lava Jato, com a nova lei, o juiz e os procuradores levaram esse instrumento a novos patamares. E, com algumas brechas que o texto deixava, criaram os moldes, alguns questionáveis, de como se delatar no Brasil. “A lei 12.850 não tinha um bom regramento, era omissa em vários pontos. Os operadores do direito vão preenchendo essas lacunas na prática. E hoje muitos acordos são assinados no modelo que a Lava Jato criou”, explica Fabiana.

A premissa de uma delação é a de se negociar. Mas havia uma barreira cultural e uma institucional à noção de se delatar. “No Brasil, a ideia do 'alcagueta' sempre foi muito condenada culturalmente. E, do ponto de vista do sistema de direito penal, não se previa nenhum espaço para o aspecto negocial entre as partes. A regra sempre foi de que o Ministério Público tinha obrigatoriedade de acusar, vir com tudo”, diz Silvana Batini, procuradora regional da República e professora de Direito Processual Penal e Eleitoral da FGV. Só que há vantagens importantes num acordo de delação para todos os envolvidos. O Estado ganha na economia de tempo, recursos e energia pelo desmantelamento de um esquema quiçá inalcançável de uma organização criminosa. As partes que investigam, Ministério Público e polícia, no “atalho” que o delator oferece para se obter provas normalmente muito difíceis. E o réu, na diminuição de sua pena e no desbloqueio de seus bens, principalmente. Conforme essas vantagens foram se sedimentando, a delação se tornou um instrumento mais bem visto.

Nesse processo de negociação, acrescenta Silvana, há cálculos de risco de todos os lados. “Ninguém delata porque é convertido, arrependido. Tem de haver uma pressão, algo a perder”. Foi nesse delicado cálculo, tornado ainda mais volúvel com as omissões da lei de 2013, que a Lava Jato jogou. Como o texto não delimitava como se dosar as penas a partir de uma delação, o MPF do Paraná propunha todo tipo de redução e imunidade. O então juiz Moro acatava tudo, sempre. Esse era apenas um dos indícios de que havia uma combinação estratégica de como conduzi-las, acredita Fabiana. “O papel de um juiz, em todo o processo, incluindo a homologação de um acordo de delação, é o de garantir a legalidade de todos os procedimentos. Observar se a polícia agiu direito, se o MP está oferecendo condições e benefícios adequados, se o réu foi coagido. Não o de acatar cegamente tudo que vem da investigação.”

Um exemplo concreto de “inovação”, digamos, da Lava Jato: a criação de regimes de cumprimento de pena. Os regimes “fechado diferenciado”, “semiaberto diferenciado” e “aberto diferenciado” simplesmente não existem no ordenamento jurídico. “Só se cumpre prisão domiciliar em casos muito específicos da lei. Na Lava Jato, alguns condenados podiam ficar 'presos' em casa, com tornozeleira eletrônica, sem ir à penitenciária.” Outro benefício prometido era a recuperação de multa na proporção dos valores ilícitos recuperados pela operação. Era comum ainda que se prometesse suspender qualquer investigação ou ação futura quando a soma de sentenças do delator atingisse um determinado patamar. Tudo sem qualquer critério explicitado nos acordos. E, para piorar, era incluída uma cláusula que proibia que o delator recorresse do acordo, o questionasse posteriormente. Isso blindava as delações na primeira instância, impedindo o escrutínio de tribunais. E permitia que Moro oferecesse o início imediato do cumprimento de penas, antes mesmo do fim dos processos, como benefício — algo que os delatores e seus advogados topavam na hora, porque diminuía seus riscos. Só que isso é ilegal.

Moro também atuou com empenho e engenho para manter sob sua jurisdição o grosso da Lava Jato. Há um entendimento no STF, a partir do julgamento que resultou no primeiro desmembramento da Lava Jato, de que, para uma organização criminosa que comete muitos crimes em muitos lugares, o critério é que ela seja julgada onde cometeu o crime mais grave. Em segundo lugar, vem a quantidade. Por isso, dizia o voto do relator Dias Toffoli, crimes de lavagem de dinheiro deveriam ser julgados em São Paulo. Moro, então, não incluía nas decisões a relação de todos os crimes com os respectivos lugares onde foram cometidos, só citava os poucos crimes que faziam referência a alguma cidade do Paraná.

Mas a tese de Fabiana decreta claramente: “Foi especialmente na gestão do tempo dos processos que foram identificados diversos rastros de ação estratégica que indicam não só a atuação seletiva baseada em critérios puramente discricionários — quase arbitrários — mas também adaptações casuísticas essenciais para a obtenção dos resultados”. Com exemplos detalhados, o texto mostra como a Lava Jato acelerou tramitações de determinados grupos de delatores e retardou de outros a fim de chegar no que acreditava ser o topo da organização criminosa. Na questão do timing, o caso que mais salta aos olhos é o do empreiteiro Leo Pinheiro, da OAS, preso preventivamente numa velocidade menor que outros envolvidos para que sua detenção coincidisse com a primeira denúncia apresentada contra Lula. Ao decidir a pena que seria oferecida a Pinheiro, cuja delação é basilar na condenação no caso do triplex, Moro apontou a relevância da delação por envolver “crimes praticados pelo mais alto mandatário da República”, e, ao aplicar os mesmos critérios de redução de pena do acordo de Marcelo Odebrecht, justificou que “questões novas demandam soluções novas”.

A Lava Jato foi ficando tão à vontade com sua liberdade, frequentemente endossada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e mesmo pelo STF, que chegou ao ponto de cometer uma indiscrição absoluta. Enquanto uma prisão preventiva é altamente justificável quando há sinais de que o acusado possa interferir nas investigações ou seguir cometendo crimes, já estava ficando claro que Moro decretava prisões preventivas sem que esses elementos estivessem presentes. Este é um ponto central da diferenciação do que acontece com Mauro Cid e outros investigados nos processos conduzidos por Moraes, dizem os entrevistados. “Moro prendia preventivamente pessoas acusadas de crimes cometidos anos antes. Não havia a contemporaneidade dos crimes”, aponta Guilherme Carnelós, criminalista sócio do escritório Rahal, Carnelós e Vargas do Amaral Advogados e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Como alguém que não trabalha mais numa empreiteira X poderia coagir um subordinado ou mexer em provas? Os advogados começaram a apontar que, mais que usar as preventivas como forma de pressão pela delação, elas estavam sendo usadas para constranger, ilegalmente.

Pois numa manifestação contra um pedido de habeas corpus de dezembro de 2014, do próprio Leo Pinheiro e de Ricardo Pessoa, da UTC, um procurador do Paraná escreveu: “A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de impedir que os investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso dos pacientes, que lidam com o pagamento a vários agentes públicos, mas também na possibilidade de a segregação influenciá-los na vontade de colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos”. Em maio de 2015, Pessoa assinou o acordo de delação.

Toda essa “gestão estratégica”, para usar o termo sanitizado de Fabiana, provocou o seguinte fenômeno. Em vez de escolher dois ou três empreiteiros para delatar e desmantelar a suposta organização criminosa que as envolvia, a Lava Jato fechou delações com quase todos, inclusive com Marcelo Odebrecht, um dos supostos chefes do esquema. Chegou num ponto em que houve ações em que todos os réus se tornaram colaboradores. Isso distorce uma das vantagens negociais do Estado na hora de fechar um acordo, que é o de esperar que o acusado tenha pressa para fazer sua delação, antes que outros façam. E assim, do tal “clube das empreiteiras”, decorreram apenas uma ação com acusação de cartel e duas com o crime de fraude em licitação. Nenhuma havia sido julgada até dezembro de 2018. Estava claro que os tais resultados que a Lava Jato queria eram, afinal, o de atingir os políticos.

O ministro

A reação da classe política veio de todas as formas imagináveis. Uma foi na consagração de um novo líder, bem à direita, que se vendia como a antítese daqueles que a Lava Jato havia condenado — e que tornaria o juiz daquela ação seu ministro. Outra, mais organizada e sistemática, foi a de responder aos abusos da Lava Jato aperfeiçoando a lei. Numa dessas ironias que só a política brasileira é capaz de oferecer, com Moro como ministro da Justiça, o Congresso aprovou, em 2019, o Pacote Anticrime, que delimitou mais claramente o uso da delação premiada.

Num brevíssimo resumo, de saída, uma delação não pode mais basear medidas cautelares, denúncias, queixas ou condenações — antes eram só condenações. Até 2019, o MP podia deixar de oferecer denúncia ao réu que colaborasse primeiro e não fosse o líder da organização criminosa. Agora, só pode fazer isso se a delação for sobre crimes que o Estado ainda não conhecesse. Aquela cláusula de que o delator não pode recorrer da própria delação também está proibida. E o cálculo das penas dos delatores tem de se adequar ao resultado da colaboração. O juiz tem de estar mais atento quando uma delação é fechada com um réu preso preventivamente. Está na lei. E ele não pode, “em qualquer hipótese”, dar publicidade ao conteúdo de uma delação.

É neste contexto que opera Alexandre de Moraes hoje. É por isso que se desconhece a extensão dos depoimentos de Mauro Cid, por exemplo. Mas se sabe que ele ainda é tenente-coronel do Exército, uma das razões que justificavam sua preventiva (ele ainda poderia exercer pressão sobre subordinados). Sabe-se que ele não pode conversar com outros investigados, a não ser seus familiares, para não combinar versões. Cid foi solto sob a condição de não desobedecer essas e outras determinações de Alexandre. Sabe-se, também, que Alexandre não vai precisar de muito malabarismo para explicar como Brasília é a sede da maioria dos crimes que vai julgar no que diz respeito a Bolsonaro e de que eles estão em clara conexão, uma premissa para se manter várias ações de uma mesma organização sob um mesmo juiz.

Agora, além da nova lei, há entendimentos já assentados no STF. A Corte já reviu posições que beneficiavam a Lava Jato, como no caso da prisão em segunda instância, elemento fundamental naquele “manejo” do tempo por Moro: o medo de uma condenação definitiva já na segunda instância acelerava a celebração de acordos. Um outro passo importante de desmoralização da atuação da Lava Jato foi dado pelo próprio Alexandre: em 15 de março de 2019, antes mesmo de as conversas da Vaza Jato virem à tona, o ministro suspendeu a homologação do acordo da Justiça Federal do Paraná que previa que o MPF poderia destinar metade dos R$ 2,5 bilhões pagos pela Petrobras em multas nos Estados Unidos à constituição de uma fundação privada de ”promoção da cultura da integridade". O Conselho Nacional de Justiça divulgou ontem um relatório parcial que inclui esse acordo no que classifica como “conluio” entre operadores da Lava Jato.

Mas a diferença fundamental alegada nos bastidores da Corte entre os dois momentos é de que hoje há critérios mais claros para o uso das delações. Entre eles, o de que, para ter validade, o acordo precisa dar conta de produzir provas contra superiores hierárquicos nas organizações. “O que também já está pacificado entre ministros do Supremo é que a colaboração não é uma prova, é um meio de produção de provas. Então, ninguém pode ser condenado porque foi delatado ou porque foi citado em uma colaboração, como foi feito na Lava Jato”, explica um assessor de ministros do STF. É o tal “aprendizado institucional” do título do livro de Fabiana e que a professora Silvana Batini também acredita que venha ocorrendo. “É preciso fazer a separação daquilo que deu errado porque a legislação foi mal interpretada, porque não tinha uma jurisprudência sólida, mas as pessoas agiram de boa-fé, daqueles que se aproveitaram desses buracos. E também dos problemas de desenhos institucionais.” Aqui entra, por exemplo, o fato de que o Ministério Público, e mais precisamente o procurador-geral da República, quando foge de sua responsabilidade de atuar, deixa um vazio institucional gigantesco. Foi nesse vácuo que, muitas vezes, Alexandre se tornou protagonista. A indicação de um novo PGR deve amenizar esse problema e, inclusive, ajudar na delação de Mauro Cid — ela foi firmada apenas com a Polícia Federal, o que é aceito pelo STF, mas ficará mais robusta se apoiada pelo MP.

Seja pela inação da PGR, seja pelo tipo de crime em julgamento, o do atentado à democracia brasileira, existe um bom nível de consenso sobre a peculiaridade do momento de Alexandre de Moraes. É nesse sentido que Carnelós, do IDDD, refuta veementemente a comparação de Alexandre com Moro. “O Supremo está fazendo um trabalho incrível, personificado especialmente no ministro Alexandre e na ministra Rosa Weber. O Supremo segurou o país, inclusive diante de um PGR absolutamente omisso. Não dá para comparar o que aconteceu na Lava Jato, que era um jogo de cartas marcadas, com o que está acontecendo agora.” Mas essa excepcionalidade do protagonismo de Alexandre deveria ser nada mais do que isso: uma exceção. O próprio Planalto reconhece isso. Foi essa a motivação de Lula ao consultar o ministro Flávio Dino, da Justiça, sobre a superexposição de Alexandre, que resultou na fala desastrada sobre a sociedade não precisar saber como votam os ministros do STF. Lula passou adiante uma versão distorcida do que ouviu. A ideia que lhe foi transmitida era da necessidade de, aos poucos, voltar a uma normalidade no tamanho de cada Poder. “Num momento de menos tensões políticas, eu espero que sejamos capazes de fazer uma revisão, sem generalizar que nada prestou ou tudo foi maravilhoso, da realidade desses inquéritos todos”, defende Silvana. É o que se vislumbra numa democracia.

Uma microexplosão habitacional

O sonho da casa própria, com quartos, garagem e um grande espaço para os cachorros e aquele almoço de domingo com a família parece estar cada vez mais distante da realidade do brasileiro médio. No lugar, uma singela alternativa tem se apresentado. Conhecido em países asiáticos e bem difundido na Europa, o fenômeno dos microapartamentos tem ganhado força nos últimos anos no Brasil. Apesar de não haver consenso sobre o quão micro o imóvel deve ser para ser oficialmente considerado micro, eles costumam ter, em média, 30m² de área, podendo ser encontrados em versões ainda menores, de apenas 10m². Localizados majoritariamente em pontos estratégicos das cidades, como polos gastronômicos, centros comerciais e áreas com opções de lazer e entretenimento, a aceitação desse tipo de empreendimento pelo público brasileiro parece ter sido positiva. Pelo menos na cidade de São Paulo, onde o número de apês minúsculos cresceu 3.427,33% em seis anos, segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Foram 16.261 unidades de até 30m² vendidas no ano passado, contra as 461 lançadas em 2016. As zonas Oeste e Sul são responsáveis por três em cada quatro dessas moradias disponíveis na capital. Só o bairro de Pinheiros, incluindo a badalada Vila Madalena, na Zona Oeste, colocou à venda 18,4% do total de microapartamentos na cidade.

Quanto mais próximos do centro comercial e mais bem ancorados nas malhas de transporte público, menores e mais caros — ou seja, maior o custo do metro quadrado. As vendas desses imóveis cresceram no setor em que o mercado imobiliário chama de “segmento econômico”, custando até R$ 350 mil por unidade. O aluguel de uma dessas “quitinetes gourmet” passa facilmente dos R$ 2 mil.

Geralmente, quem procura essas opções de moradia são jovens adultos, solteiros, de classe média, que querem morar mais perto do trabalho ou em regiões bem localizadas de grandes cidades, como a capital paulista, com metrô e pontos de ônibus muito próximos da portaria do prédio. Apesar de serem mais raros, novos casais sem filhos também compram ou alugam esses studios. Mesmo que não haja espaço para ter uma cozinha completa, ou mesmo um lugar para lavar a roupa suja (literal ou figurada), o tamanho não é visto como problema, pois a ideia é fazer quase tudo fora: comer no restaurante, lavar na lavanderia, trabalhar na empresa ou em coworkings. Dormir pode ser em casa mesmo. Mas sem visitas, festas, ou reuniões de família.

Nem tudo se resolve na rua, porém. Laisa Stroher, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e pesquisadora do LabCidade, lembra que no Brasil “temos uma urbanidade na maioria das cidades muito pobre em oferta de áreas de lazer e de convivência. Isso pode ser uma questão, pensando na qualidade de vida”.

E a saúde?

Em que pesem as comodidades de se viver em habitações como essas, especialistas apontam impactos significativos no bem-estar dos moradores. Para Simone Cohen, pesquisadora titular do departamento de saneamento e saúde ambiental da Fiocruz, os efeitos na saúde de quem habita microapartamentos começam na questão psíquica. Viver em espaços minúsculos faz com que a pessoa seja robotizada. “As pessoas precisam de espaços para relaxar, para poder dormir. Não são uma máquina que desliga e dorme.” Estar num apartamento tão pequeno afeta diretamente o lado psicológico do indivíduo, pela semelhança do ambiente com uma cela, segundo Cohen. “A casa deixa de ser um abrigo para se tornar um refúgio — da chuva forte, do vento e do frio.”

Se a saúde mental é afetada, o próximo passo é a biológica. Um exemplo: por conta do tamanho, a ventilação não é adequada, na maioria dos casos, o que pode fazer o morador desenvolver problemas respiratórios com o uso excessivo do ar condicionado. “Quando você condiciona o ar e não faz a manutenção adequada, tirando filtros e limpando, daqui a pouco está respirando todo o ar contaminado vindo de fora”, destaca Cohen. Mesmo que o ar seja centralizado, pode haver um problema de adaptação com a temperatura. “Muitas vezes a pessoa é mais friorenta, então, ou ela fica com o ar desligado [e calor] ou com frio.”

Além do fator mental e biológico, entra em cena a questão física. Mesmo morando sozinha, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade pode ter dificuldades de circular pelos espaços. Isso fica mais evidente no banheiro, que é reduzido, amontoando box, vaso sanitário e lavatório de uma maneira que dificulta a locomoção de quem não tem um porte físico delgado. “Um apartamento desses está sendo desenhado para pessoas mais magras”, pondera Cohen.

Democracia habitacional

Ainda que parte da oferta desses microapartamentos seja feita com apoio de políticas públicas, como o financiamento facilitado pelos programas Minha Casa Minha Vida, dos governos petistas, ou do Casa Verde e Amarela, da gestão anterior, esses imóveis não ajudam a reduzir o déficit habitacional. Até porque, pelo espaço dessas moradias, não são famílias inteiras que moram lá, mas pessoas solteiras e sem filhos, com alguma reserva financeira para pagar os altos valores cobrados por aluguéis ou parcelas de financiamento. Ficam de fora os de baixa renda, que vivem em áreas de risco ou não têm nenhuma condição de pagar por uma moradia. “A gente vê essa contradição. Por um lado, temos um visível crescimento da população de rua e aumento dos despejos relacionados ao aluguel, enquanto acontece essa explosão dos microapartamentos, incentivados pela política pública”, analisa Laisa Stroher.

Com o perfil de valor alto pela metragem, a consequência é a chamada gentrificação das áreas onde esses empreendimentos são erguidos. Em vez de atender a população mais pobre, eles a expulsam dali. “Esses novos empreendimentos, muitas vezes, vêm substituindo habitações que antes eram ocupadas por grupos sociais de menor renda”, pondera Stroher. Nessa lógica, esses imóveis acabam sendo alvo de especulação imobiliária. Os imóveis acabam usados para investimento para quem quer lucrar com aluguéis altos ou para locação de curto prazo, de Airbnb. Ou na clássica reserva de valor de mercado, ficando frequentemente vazios.

Para Stroher, as políticas públicas estão focadas na produção de novas moradias, atreladas à política econômica de alavancar a economia por meio da construção civil. Em vez disso, o melhor seria diversificar a oferta, olhando para diferentes grupos sociais. “Teria de ter, por exemplo, uma política direcionada à população em situação de rua; população que mora em cortiços; urbanização de favelas, com melhorias das condições urbanas; e políticas de ocupação dos imóveis vazios”.

O centro é branco

Um estudo do LabCidade mostra que essas construções, além de não diversificar a classe social do público que habita novos empreendimentos do centro urbano, também favorece um grupo racial específico. O mapa produzido pelos pesquisadores mostra que são as pessoas brancas das classes média e alta que habitam esses bairros transformados pelo mercado imobiliário da capital paulista, restando aos negros os conjuntos habitacionais construídos por políticas públicas como os CDHUs e as Cohabs.

As áreas na região central em que aparece um domínio negro, como a Bela Vista, Santa Efigênia e Sé, têm esse perfil pela presença de pensões e ocupações, enquanto a população branca se divide entre áreas verticais, na região da Paulista e Higienópolis, e mais horizontais, com mansões em bairros como o Pacaembú. Esse processo não apenas deixa o centro mais elitizado como também embranquecido. “A gente vê que quem mora, principalmente, nas áreas mais verticalizadas da cidade é a população branca. E esses microapartamentos estão nesses novos empreendimentos verticalizados”, conclui Stroher.

No mundo da Lua

Há exatos 30 anos, Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) chegavam às telinhas com Arquivo X, série que desvendava mistérios extraterrestres sob o slogan “A verdade está lá fora”. Nesta semana, a vida alienígena voltou ao noticiário, com revelações no Congresso do México sobre supostos cadáveres não humanos apresentados pelo autointitulado especialista em objetos voadores não identificados Jaimie Maussan. Já a Nasa apresentou seu mais completo relatório sobre óvnis, admitindo que alguns fenômenos não podem ser identificados como “naturais ou produzidos pelo homem”. Por isso, a partir de agora são considerados Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP).

Em meio às dúvidas sobre se há ou não vida extraterrestre, por aqui, seguimos com os planos de nos aventurar fora do planeta azul, desvendando os mistérios do universo e desbravando outros corpos celestes. Não temos um astronauta brasileiro para participar de missões oficiais, mas a futura base lunar, que está sendo desenvolvida pela Nasa, pode contar com a participação de um engenheiro gaúcho. Lucio Soibelman está à frente de um estudo financiado pela agência espacial americana para viabilizar a construção da infraestrutura necessária para o projeto Artemis.

Soibelman iniciou sua trajetória na engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cursando a graduação e o mestrado. Desde 1993, vive nos Estados Unidos, onde obteve o doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dedicado à pesquisa desde sempre, leciona na University of Southern California, além de ser codiretor da Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research. E lidera um grupo com mais dois pesquisadores, além de cinco técnicos da empresa Contour Crafting, que trabalham para provar que suas soluções são as mais adequadas para a futura base lunar. No Brasil, para participar como palestrante da Rio Construção Summit, que acontece entre os dias 19 e 21, ele conversou com o Meio sobre o projeto que está desenvolvendo para a Nasa.

Você lidera um projeto de construção na Lua financiado pela Nasa. Do que se trata exatamente?

O projeto Artemis prevê o estabelecimento de uma base na Lua. O foguete vai projetar muitas pedras em direção à base. A ideia é fazer uma laje e uma mureta para que esse solo não seja projetado. Para isso, trabalhamos em três frentes. A Nasa já tem um equipamento de escavação. A gente propõe um sistema para movimentar esse solo escavado de um ponto ao outro. Em vez de um caminhãozinho, que é pesado e o solo lunar tem crateras e rochas, propusemos duas torres telescópicas e um cabo por onde desliza um balde, como um teleférico, com todo um desenvolvimento mecânico e robótico. Para construir, estudamos o que misturar ao solo lunar para formar uma espécie de concreto com os materiais locais, para solidificar esse solo, que é uma areia muito fina. Se temos o material, basta misturar e imprimir. E estamos fazendo testes com impressora 3D com diferentes tipos de materiais para definir a cabeça de impressão e transformar esse concreto lunar em uma parede.

Como seu projeto foi parar na Nasa?

Como qualquer agência de fomento, a Nasa faz uma chamada. Ela tem um problema para resolver e busca a solução. Uma empresa com condições de fabricar e uma universidade que tenha pesquisa fazem uma proposta com orçamento. Foi o que fizemos: a University of South California e a Contour Crafting. Mas não somos só nós. É como se a Nasa contratasse cinco empresas para fazer a mesma coisa e depois escolhesse qual é a melhor. Ela financia cada uma delas para que provem seu conceito.

Quantos projetos trabalham com o mesmo objetivo do seu para a Nasa?

Na fase um, que dura um ano e meio, eram oito. Passamos para a fase dois, que dura três anos, com três projetos seguindo na disputa. No final, vai ficar só um. A fase três dura o tempo que for necessário.

Como a Nasa define qual projeto será levado adiante?

Não sei dizer ao certo. Mas a principal influência é a confiabilidade e a durabilidade. Tem que ser uma solução que não quebre. Algo que opere muitas e muitas horas sem problema. Não é só custo, mas uma solução que seja confiável, com uma vida útil infinita. Isso é algo que a Nasa pede muito. A fase três serve para montar o protótipo e botá-lo para trabalhar sem parar em laboratório nas mesmas condições lunares.

Como as condições do solo lunar são recriadas aqui?

O solo da Lua é chamado de regolith. Eles trouxeram amostras do solo lunar nas viagens que fizeram e separaram esses minérios. Há praticamente uma receita desse solo, com um tanto de cada coisa. E há empresas que fabricam esse solo. É com isso que a gente trabalha. É a mesma composição química. O problema é que o solo da Lua não é todo igual. A gente não conhece muito bem o solo do Polo Sul. E a Nasa quer ir para lá por causa da água, mas há risco de não ser exatamente igual.

E por que a água do Polo Sul interessa tanto?

O objetivo é ir para Marte. O problema de ir para lá é que tem muito consumo de combustível para sair da gravidade da Terra. Uma das ideias é que, como tem água na Lua, com uma base lá pode-se extrair hidrogênio e transformá-lo em combustível. Ir até a Lua, reabastecer e ir para Marte.

Quando essa base lunar pode virar realidade?

A Nasa já fez os primeiros testes do Artemis. Eles têm uma ideia de até 2025 ou 2026 voltar à Lua. Não vai estar nada pronto em termos de base. Mas até o fim da década querem ir e voltar para já levar os equipamentos.

E qual é o maior desafio do projeto?

Energia. Conseguir ter a produtividade desejada é difícil. É tudo elétrico e à base de energia solar. Mas, na Lua, o ciclo é de 14 dias e 14 noites. Não sabemos ainda se vai ser possível trabalhar nas 14 noites ou se serão 14 dias trabalhando e 14 dias parado. Há, inclusive, muita discussão sobre envio de energia nuclear à Lua. Talvez seja uma solução porque é muito difícil ficar sem luz solar por 14 dias.

A Nasa só patrocina estudos se a técnica proposta puder ser usada na Terra também. Como o que você está propondo à Nasa pode ser utilizado aqui?

É preciso fazer uma avaliação crítica à atual impressão 3D de casas. O que se imprime é basicamente parede. Não tem janela, telhado, carpete, elétrica, hidráulica. É só a casca, que, no total, representa apenas cerca de 20% do custo e do cronograma. Resolve parte do problema. Além disso, os sistemas de hoje usam argamassa e não concreto. A argamassa leva muito cimento, que é caro e tem uma pegada de carbono muito alta. Não há como bombear o concreto até os canos finos e flexíveis da impressora. Os canos rasgam com as pedras que estão na mistura do concreto. A nossa solução lunar, com cabos e um baldinho para transportar o material até a cabeça de impressão, já estava sendo estudada para ser usada aqui na Terra, como alternativa a esses canos. Além disso, com os cabos e balde, a gente produz a quantidade certa de material e não sobra resíduo, o que é um problema na impressão 3D. E os equipamentos vão ser operados na Lua a distância, de forma robótica, inteligente. Tudo isso é justificado e desejado para a Terra também. Operários que hoje não são candidatos a trabalhar em obras poderiam continuar trabalhando remotamente.

Qual o valor do financiamento do seu projeto?

A pesquisa das fases um e dois, até se chegar ao protótipo, custa cerca de US$ 4 milhões, mais ou menos US$ 1 milhão por ano. Depois, é o custo que for.

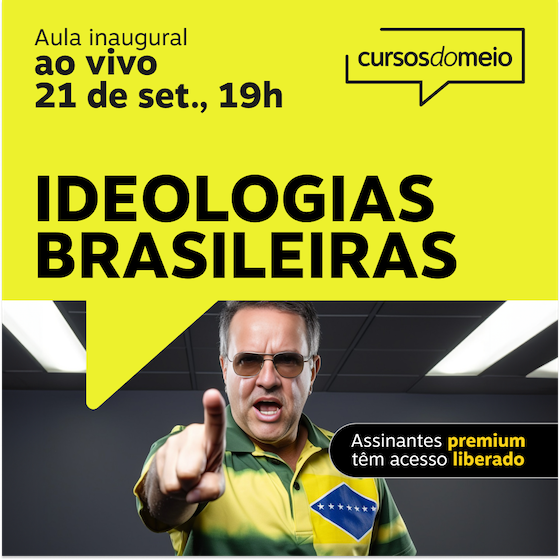

IA ilustrando as Ideologias Brasileiras

Na próxima quinta, dia 21/9, às 19 horas, teremos a aula inaugural ao vivo do nosso segundo curso: Ideologias Brasileiras, com Christian Lynch. Inscreva-se no site para receber o link da transmissão e não deixe de aproveitar os 20% de desconto que os assinantes premium têm em nossos cursos e produtos. Para a campanha de divulgação, nosso departamento de arte utilizou ferramentas de geração de imagens para simular o professor caracterizado como algumas das ideologias apresentadas. Fizemos a seleção de algumas para quem quiser apreciar.

Uma olhadinha no espelho (tipo o meme do Homem Aranha). O link mais clicado pelos leitores do Meio nessa semana foi sobre quem são os leitores do Meio:

1. Meio: Quem são nossos leitores?

2. YouTube: Ponto de Partida — O plano de Lula.

3. Spotify: Chico, a música de Luíza Sonza que é a mais ouvida do Spotify brasileiro.

4. Época Negócios: Um trecho da biografia de Elon Musk.

5. Panelinha: Tempurá para reaproveitar talo de couve.